5 Mai

J'ai passé ces derniers jours à faire les démarches pour pouvoir aller en Allemagne, ayant été invité à participer à une réunion avec des blogueurs du monde entier. J'ai hésité entre faire ou ne pas faire un commentaire sur le blog avant de terminer toute la paperasse, mes amis m'ont convaincu et, enfin, aujourd'hui, après presque un mois et demi, je publie cet article avec la sensation de prendre une douche froide à quarante degrés.

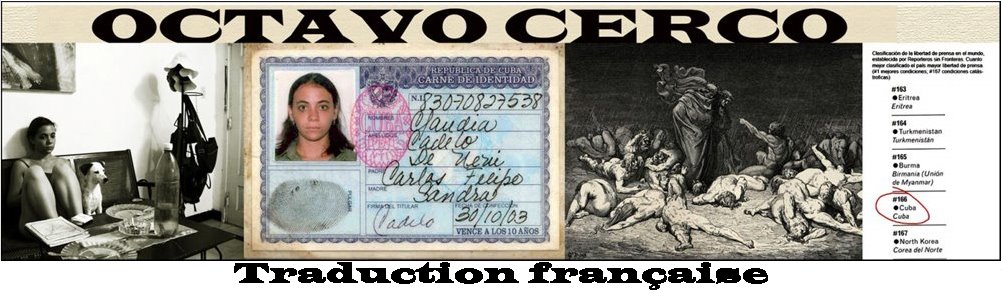

Écrire sur mon séjour au Noveno Cerco (Neuvième Bouclage), -les lecteurs de l'extérieur peuvent déjà l'imaginer- qui est, l'ignoble, l'obscure, le sale et l'absolument indescriptible Bureau de l'Immigration et des Étrangers de la Municipalité Plaza, me procure un immense soulagement. C'est précisément à cet endroit désagréable - dont le nom exclut mon existence puisque je ne fais pas partie des étrangers et ne suis pas en train de faire de démarches d'immigration – que j'ai passé, mardi dernier, huit heures de ma belle vie à faire la queue pour être interrogé au sujet de mon voyage, ma famille, mon mari, mes études et même la façon avec laquelle je me connecte à l'Internet.

Le nombre d'heures peut apparaitre excessif, c'est pourquoi je raconterais en détail ce qui c'est passé de huit heures et demie quand je suis entrée dans la maison délabrée de la rue 17, entre J et K, jusqu'à seize heures quand je suis finalement sortie avec migraine, miction, faim, soif, sommeil, coup de soleil et une envie terrible d'envoyer tout et tous en enfer et aller dormir pour un mois.

Messieurs, je vous le jure: un jour à solliciter un permis pour sortir du pays, enlève l'envie de voyager à n'importe qui.

Je le raconte depuis le début: alors que le soleil n'avait pas encore mis le feu au patio, je suis venue par la porte de derrière de l'Immigration - J'avais déjà passé cette porte quelques semaines plus tôt, non sans certaines difficultés: pour faire« la demande » pour le passeport. Il faut faire chaque demande chacune à son tour. J'ai donc donné ma carte d'identité. J'étais presque la dernière car à ce moment-là j'ai appris que la queue avait commencé à quatre heures du matin. Heureusement, une divine surprise m'attendait: une vieille amie, juste devant moi, m'a annoncée qu'elle aussi "faisait la demande", de sorte que nous pourrions mutuellement nous tenir compagnie.

Avant neuf heures et demie ils avaient déjà tous les papiers: passeport, carte d'identité, lettre d'invitation de l'étranger et le bon, je ferais mieux de l'appeler le SUPER-Bon - de 150 CUC (payés à l'avance, avec ou sans permis de sortie et remboursés au cas ou celui-ci serait refusé). Comme il n'y a aucune affiche informative, à l'exception de celle concernant le A-H1N1 -et un journal mural sur les Cinq Héros qui ferait vomir Edvard Munch-, il manquait un document à beaucoup de ceux qui venaient, ou ne savaient pas que l'on n'acceptait pas les documents après neuf heures du matin, ou n'avaient pas le SUPER-Bon (une infortunée avait la quittance mais pas le SUPER-Bon, que mystérieusement on ne lui avait pas fourni à la banque). Le plus déprimant était de voir les personnes âgées, la canne dans une main et les papiers dans l'autre, confuses, déconcertées par la bureaucratie et la circulation des personnes d'un endroit à l'autre.

À onze heures du matin, j'ai découvert que les toilettes étaient fermées: -le public les avait mis hors service- a signalé l'une des officières en vert. À midi, les employés sont allés déjeuner jusqu'à une heure et demie, mais une officière est restée travailler, donc je n'ai pas bougé, à cause de ce maudit sentiment: "on va m'appeler maintenant et je ne serais pas là". À deux heures de l'après-midi, le soleil était tellement fort que j'ai dû arrêter de m'éventer pour me couvrir les yeux avec l'éventail. À deux heures et demie, je me suis presque fait pipi dessus et j'ai dû sortir pour chercher des toilettes. À trois heures, devant moi, une dame diabétique a dit: "Je ne peux pas continuer sans eau comme ça". À trois heures et demi, la jeune fille qui attendait depuis quatre heures du matin eut une crise d'hystérie et elle est partie. Heureusement, elle est revenu peu après. On m'a appelé à presque quatre heures.

Une militaire très jeune, avec collier, boucles d'oreilles et bague en or, ainsi que des faux ongles d'un mètre et demi de long, s'est occupée de moi. Elle m'a demandé à plusieurs reprises la même chose sur mes études et a finalement écrit dans mon dossier: "Elle a recu une formation pour donner des cours". Après cela, elle est devenue obsédé par cette affaire de "L'amitié par l'Internet":

- J'ai beaucoup d'amis sur Internet.

- Comment est-ce que tu te connectes à l'Internet?

- La plupart du temps depuis des hôtels.

- Depuis quels hôtels?

- Sur tout depuis le "Cohiba" et le "Parque Central".

- Cette information sera vérifiée, si tu nous caches quelque chose on te refusera le permis de sortie.

J'ai esquissé un sourire. Comment vont-ils savoir si je me connecte depuis un hôtel ou si j'ai des amis sur Internet? On ne m'a jamais demandé la carte d'identité pour acheter des heures de connexion et, en ce qui concerne ma correspondance privée, à moins qu'ils "hackent" mon e-mail personnel, je ne vois pas d'autre moyen de vérifier quoi que ce soit.

Puis elle s'est renseignée par rapport à ma mère, à mon père, à mon mari et j'ai eu l'impression pour un instant que mes chiens Anastasia et Wicho allés ressurgir dans ses questions.

En conclusion elle a déclaré:

- Viens dans vingt jours pour voir si on t'accorde le permis de sortie.

- Mademoiselle, dans les vingt jours mon visa aura expiré.

- Les informations doivent être vérifiées et ça prends du temps, attends ici.

Elle s'est absentée et revenue après un moment:

- Viens le vendredi prochain pour voir si le permis est prêt.

En sortant, j'ai regardé les visages que j'avais vu se décomposer peu à peu durant toute la journée. J'aurais voulu leur dire "au revoir et bonne chance" à chacun, mais j'étais détruite. Je n'ai même pas regardé la jeune fille de quatre heures du matin, j'avais honte d'avoir été appelée avant elle. Quelques gouttes d'eau sont tombées soudainement, des gouttes très épaisses et mais seulement quelques-unes. Mon amie m'a demandé:

- Pourquoi es-tu restés si longtemps là-dedans?

- Je ne sais pas, merci de m'attendre, allons-y -et je lui ai pris le bras pour rentrer "sans demander le permis" dans la bruine.

Vendredi 7 mai

Après une heure, j'ai appris que je devais revenir le mercredi suivant. Est-ce une coïncidence que ça corresponde à la date de mon vol?

Mercredi 12 mai

À une heure et demi, je suis arrivée au Bureau de l'Immigration et des Étrangers, qui était comme d'habitude bondée de gens. Il était presque deux heures quand ils m'ont appelé -cette fois je ne peux pas vraiment me plaindre. Par contre, cette fois, la voix venait d'une porte éloignée et pas de l'endroit où moi et tout les autres qui attendions notre permis de sortie, avions auparavant laissés nos cartes d'identité.

Il y avait une certaine tension dans la queue quand j'ai entendu mon nom "Claudia Cadelo". Car je n'avais aucune idée d'où on m'appelait, j'ai posé la question:

- Où dois-je aller?

Quelqu'un m'a dit:

- Demande à cette porte, c'est celle qui correspond.

J'ai passé la tête et une militaire a braillé:

- Pourquoi ouvrez-vous sans frapper?

- Mais si, j'ai été appelé.

- Ah bon! Ton truc est de l'autre côté.

Je vais de l'autre côté et un homme me demande:

- Es-tu la blogueuse?

- Oui, - ai-je répondu avec un sourire et des nerfs à fleur de peau, car le climat était clairement "électrique".

On m'attendait à la porte, après tant de jours de malaise et de mauvais traitements, j'ai trouvé clairement "inhabituelle" cette sociabilité:

- S'il vous plait, rentrez ici. Pourriez-vous fermer le grillage lorsque vous entrez? Merci. Vous ne pouvez pas voyager pour le moment.

Je suis sortie et pouvais sentir la solidarité de tous ceux qui attendaient à l'extérieur d'être "appelés", le jeune homme qui m'avait demandé si j'étais la blogueuse m'a dit:

- J'habite en Espagne, je suis ton blog, ne te laisses pas te faire décourager que cela ne te supprime pas les forces.

- Cela n'arrivera pas, Merci.

Traducteur: Denis